Accueil

Collectionner les pièces de monnaie : un guide pour les débutants

- Détails

- Catégorie : Livres

Vous souhaitez découvrir le monde de la collection des pièces de monnaie ? Ce livre présente ce loisir passionnant du point de vue du débutant.

Vidéo : présentation du livre "Collectionner les pièces de monnaie"

Couverture du livre Collectionner les pièces de monnaie, un guide pour les débutants

Cliquez ici pour acheter le livre Collectionner les pièces de monnaie, un guide pour les débutants

La collection de pièces de monnaie est souvent considérée comme un loisir un peu anecdotique, un peu "ringard", dépassé. Mais en fait la collection de pièces de monnaie a une incroyable profondeur historique : on collectionne les pièces de monnaie depuis la Renaissance et même avant, soit plus de 500 ans.

Le livre explique aux collectionneurs débutants (mais aussi aux collectionneurs confirmés qui voudraient confronter leurs propres habitudes à celles de multiples autres collectionneurs) quelles ont été les différentes pratiques des collectionneurs au fil des temps, comment la numismatique (qui est la science des monnaies et médailles) est lentement devenue un loisir démocratique alors qu'elle était au départ "le loisir des rois".

Le livre ne vous dit pas exactement comment faire pour collectionner mais vous permet de vous confronter à ce qu'ont fait par le passé de très nombreux collectionneurs de toutes origines sociales. On voit ainsi comment ils s'y sont pris quelles ont été leurs pratiques, leur budget, leurs qualités, leurs défauts... Chacun peut ainsi, en fonction de sa propre personnalité, se positionner et voir quelle est la meilleure manière de collectionner...

Présentation du livre

Les pièces de monnaie ont été inventées il y 2600 ans et elles ont conquis le monde entier.

Ces petits objets métalliques sont à l'image des peuples et des civilisations qui les ont fabriquées et utilisées, c’est-à-dire d'une extrême diversité et il est parfois difficile de s'y retrouver.

Découvrez toutes les réponses aux questions que vous posez !

Ce guide pour les débutants répondra aux nombreuses questions que vous vous posez (et même à celles auxquelles vous n'aviez pas pensé !) :

- Peut-on collectionner sans argent ?

- Qu'est-ce qu'une collection ?

- Comment lire une monnaie ?

- Peut-on devenir riche en fouillant dans son porte-monnaie ?

- Qui sont les collectionneurs les plus célèbres ?

- Qu'est-ce qu'un numismate ?

- Que peut-on apprendre à partir d’une pièce de monnaie ?

- Peut-on collectionner sans être numismate ?

- De quand datent les plus anciennes collections de pièces de monnaie ?

- Les pièces de monnaie sont-elles un bon investissement ?

- Quels sont les types de collections possibles ?

- Comment bien ranger et organiser sa collection ?

- Faut-il nettoyer ses pièces de monnaie ? Et comment faut-il s'y prendre ?

- Comment repérer les fausses monnaies ?

- Pourquoi certains collectionneurs sont-ils si attachés à leurs pièces de collection ?

- Les catalogues de cotations sont-ils utiles ?

- Quelle est la différence entre une pièce commémorative et une pièce circulante ?

- La chasse aux trésors est-elle un bon moyen pour collectionner les pièces de monnaie ?

- Quelle est la différence entre une monnaie et une médaille ?

- Peut-on commencer une collection juste en fouillant dans son porte-monnaie ?

- Quelle est la différence entre un trésor et une collection ?

- Pourquoi les collections de pièces de monnaies sont-elles nées à la Renaissance ?

- Pourquoi les enfants aiment les collections ?

- Y-a-t-il un rapport entre voyages et collections de pièces de monnaies ?

- Comment s’accroissent les collections ?

- Pourquoi est-il difficile de donner des conseils à un collectionneur débutant ?

- Les collectionneurs de pièces de monnaies sont-ils des gens à part ?

- Quelles sont les collections les plus importantes dans le monde ?

- Pourquoi certaines personnes n’aiment pas les collectionneurs de monnaies ?

- Faut-il privilégier la qualité ou la quantité de pièces de monnaie ?

- Comment savoir si une pièce est rare et a de la valeur ?

- Pourquoi certains collectionneurs se méprisent-ils parfois entre eux ?

- Y-a-t-il obligatoirement un rapport entre la rareté et le prix d’une pièce de collection ?

- Pourquoi et comment certaines collections ont été volées ?

- Quelles sont les difficultés rencontrées par un collectionneur débutant ?

- Comment fonctionne le marché numismatique ?

- Comment acheter et vendre des pièces de monnaie de collection dans de bonnes conditions ?

- Comment se documenter pour bien collectionner ?

- Comment classer les pièces de sa collection ?

- La collection est-elle un actif ou un passif ?

Le guide est illustré avec de nombreux exemples historiques de collections et de collectionneurs. Il s’appuie sur une solide documentation. Il propose au collectionneur débutant des méthodes nombreuses et des horizons variés pour l'aider à mieux connaître le monde des numismates et des collectionneurs, et à commencer une collection de pièces de monnaie dans les meilleures conditions.

Cliquez ici pour acheter le livre "Collectionner les pièces de monnaie, un guide pour les débutants"

P.S. Le livre s'adresse aux collectionneurs débutants de pièces de monnaie, ou à ceux qui ont simplement pensé à collectionner les monnaies sans savoir par où commencer...

Mais il s'adresse aussi aux numismates confirmés qui veulent "réviser" ou comparer leurs pratiques avec celles des autres collectionneurs pour améliorer leurs connaissances et leurs pratiques...

Atlas des monnaies gauloises

- Détails

- Catégorie : Monnaies gauloises

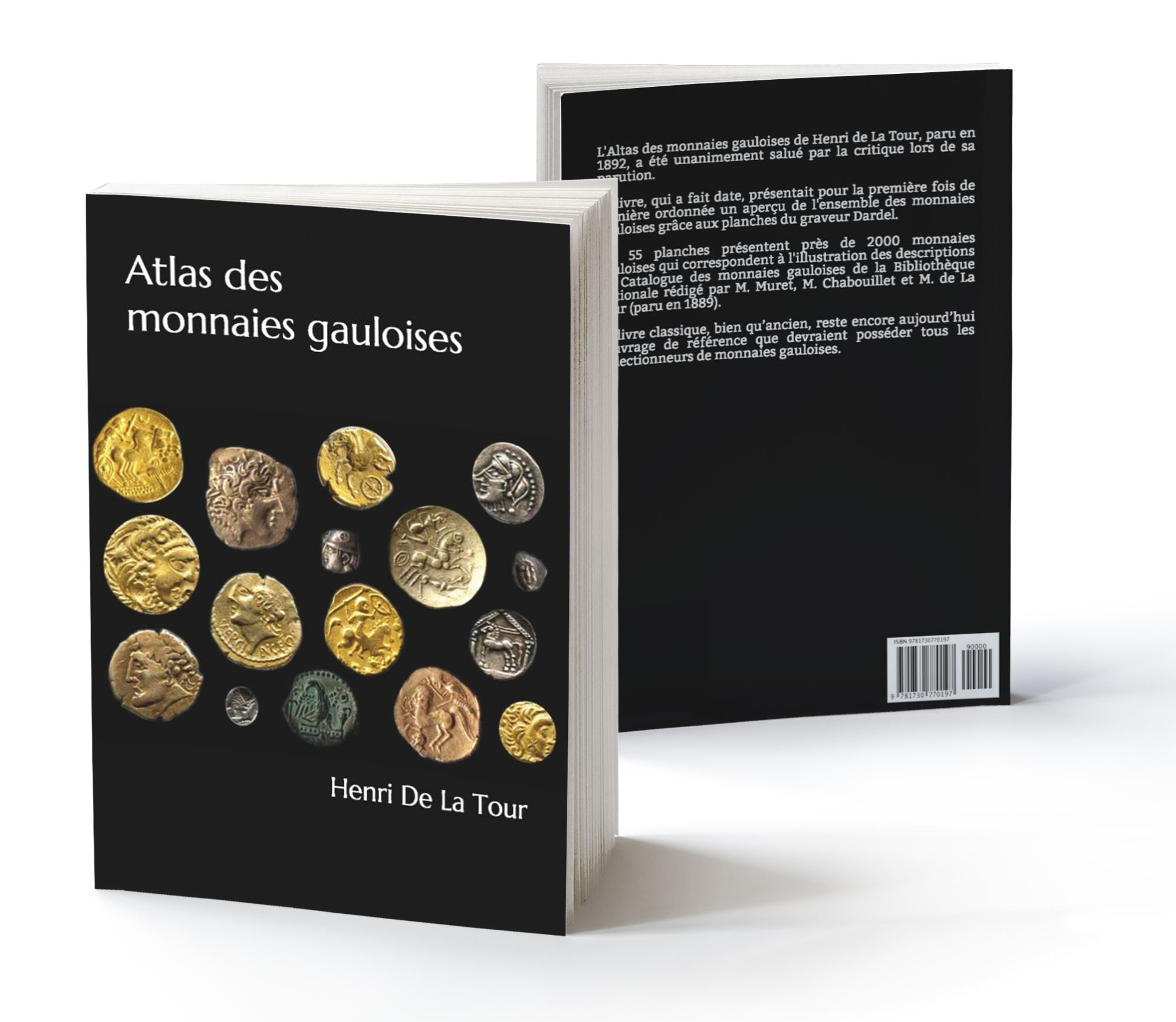

L'Atlas des monnaies gauloises de Henri de La Tour, paru en 1892 a été unanimement salué par la critique lors de sa parution.

Le livre, qui a fait date, présentait pour la première fois de manière ordonnée un aperçu de l'ensemble des monnaies gauloises grace aux planches du graveur Dardel.

Photo de quelques monnaies gauloises

Une référence pour les collectionneurs

L'Atlas des monnaies gauloises a fait l'objet de nombreuses rééditions et il reste aujourd'hui encore une référence pour les collectionneurs de monnaies gauloises.

Acheter l'Atlas des monnaies gauloises sur Amazon

cliquez ici ou sur l'image ci-dessus pour acheter le livre

Exemple de planche contenue dans l'Atlas des monnaies gauloises

Histoire de l'Atlas des monnaies gauloises, par A. De Barthélémy

Atlas de monnaies gauloises, préparé par la Commission de topographie des Gaules et publié sous les auspices du Ministère de l'instruction publique par Henri de la Tour, sous-bibliothécaire au département des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale. Paris, Plon, Nourrit et Gie, 4892. In-fol., iv-i2 pages et 55 pl.

Ce recueil est le complément d'un volume de textes édité en 1889 sous le titre de Catalogue des médailles gauloises de la Bibliothèque nationale. M. de la Tour avait été chargé de faire la table de ce livre, et il s'était acquitté de cette mission difficile avec un plein succès.

On lui doit de nouveau une grande reconnaissance pour n'avoir pas reculé devant le rude travail qui consistait à fournir aux numismatistes un fil conducteur dans l'Atlas, ouvrage très curieux, très utile, mais établi sans plan arrêté et sans méthode ; il s'agissait de guider les lecteurs et de leur permettre de recourir de l'Atlas au Catalogue. Ce désordre est expliqué par l'histoire même du livre ; ceux qui y ont travaillé ne sont guère coupables. Chacun a fait de son mieux, travaillant isolément ; la direction a fait défaut.

En 1876, le ministre de l'Instruction publique décida d'entreprendre un catalogue général des monnaies gauloises. A ce moment, on voulait réunir en un Corpus la description de toutes les pièces de cette série conservées dans les musées publics et dans les collections particulières; le texte devait être accompagné d'un atlas. Il était tout naturel de commencer par mettre à contribution le Cabinet de France, le plus riche en monnaies gauloises.

La Commission de topographie des Gaules, qui comptait parmi ses membres Saulcy et Gh. Robert, les deux savants les plus versés dans l'étude de la numismatique gauloise, fut chargée de mèner à bien cette oeuvre ; elle désira avoir pour collaborateurs MM. Chabouillet et Muret, du Cabinet de France.

On commença aussitôt à réunir les documents nécessaires et à faire exécuter par Dardel de superbes planches, au nombre de cinquante-cinq, qui furent payées sur les fonds alloués à la Commission pour les recherches d'antiquités nationales. Ce plan primitif eut pour résultat de réunir, dans les planches, un très grand nombre de pièces étrangères au Cabinet de France. Les monnaies de la Bretagne insulaire sont, en grande partie, empruntées au bel ouvrage de sir John Evans; les collections du Musée de Saint-Germain, de Ch. Robert, de Danicourt, la découverte de Jersey, etc., furent mises à contribution.

En 1883, par suite de la dissolution de la Commission de topographie des Gaules, ses membres cessèrent de s'occuper du Catalogue et de l'Atlas. MM. Chabouillet et Muret en restèrent exclusivement chargés et purent réaliser une idée déjà soumise à leurs collègues qu'ils n'avaient pu convaincre; le Catalogue général des monnaies gauloises devint le Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale; on laissa de côté l'Atlas, qui ne concordait plus avec le nouveau plan ; on décida que, lorsque ce serait possible, on publierait un second volume de catalogue consacré aux pièces étrangères au Cabinet de France. Ce projet risque fort, faute de travailleurs de bonne volonté, de ne pas être réalisé de longtemps.

En résumé, le Cabinet des médailles de France y a gagné d'avoir un Catalogue de ses richesses, augmenté de nombreuses pièces qui ne font pas partie de ses collections, et cela sans qu'il lui coûtât de sacrifices pécuniaires. Ensuite, il fut reconnu que l'Atlas était le complément nécessaire du Catalogue, et on se décida à le mettre à la disposition du public, qui peut ainsi se servir d'un ensemble de planches telles qu'il n'en avait pas rêvé jusqu'à ce jour.

Il n'était pas inutile, je crois, de faire l'histoire de cet ouvrage, si facile à consulter aujourd'hui grâce à M. de la Tour, et d'expliquer l'incohérence qu'il présente et à laquelle il fallait apporter remède. Je m'empresse de reconnaître que M. de la Tour a réussi au delà de toute espérance.

Muret, qui connaissait mieux que personne, par suite d'une longue pratique, la numismatique ancienne, manquait de l'expérience nécessaire pour l'établissement d'un livre. Dans le Catalogue comme dans V Atlas, les divisions et les subdivisions manquent de méthode ; les titres des chapitres et leur distribution laissent le lecteur dans un vague regrettable ; l'ordre même des matières est absent ; on n'a suivi ni un plan historique ni un plan géographique. Il semble que, cédant à une illusion qui égarait les curieux il y a quelques années, on ait tenu à attribuer toutes les monnaies connues à chacun des peuples cités par les textes. Hélas! à cette heure encore, nous ne devons pas tenter une pareille tâche. Quelque nombreuse que soit l'énumération des peuples gaulois mentionnés par les historiens et par les géographes, nous sommes loin de les connaître tous, et, si nous savions leurs noms, il faudrait, au préalable, écarter ceux qui avaient disparu lorsque l'usage de la monnaie s'établit en Gaule. Entre le Rhin, l'Océan et les Pyrénées, il y eut, pendant plusieurs siècles, un mouvement de peuples et de tribus comparable aux vagues de la marée montante ; je crains fort que parmi toutes ces attributions il n'y en ait plus d'une qui soit proposée en faveur de peuplades qui, ayant depuis longtemps reculé devant l'invasion, étaient disparues ou absorbées par les nouveaux venus lorsque le monnayage apparut.

J'ai insisté sur les critiques à faire au Catalogue et à l'Atlas des monnaies gauloises afin de prémunir le lecteur à l'occasion de certains détails qui pourraient lui faire oublier que ce recueil a une grande valeur scientifique comme instrument de travail, surtout depuis que M. de la Tour a fourni les moyens de le consulter utilement.

A. de Barthélémy.

Compte-rendu publié dans : Bibliothèque de l'école des chartes. 1894, tome 55. pp. 155-157

Acheter l'Atlas des monnaies gauloises sur Amazon

L'Atlas des monnaies gauloises, de La Tour, a fait l'objet de nombreuses rééditions. Cliquez sur le lien ci-dessous pour acheter une réédition de l'Atlas des Monnaies Gauloises sur Amazon :

ci-dessus pour acheter le livre

Autres pages sur les monnaies gauloises

Monnaies gauloises : les meilleures affaires (Les monnaies gauloises les plus intéressantes en vente sur eBay France)

Compte-rendu de l'Atlas des monnaies gauloises de La Tour (par Salomon Reinach, 1892)